動的耐震診断は、小さな模擬振動(震度1程度)で建物と地盤を診断・データ解析し、地震時の建物の挙動を予測するシステムです。

従来の耐震診断ではできなかった、「震度いくつの地震まで安全か」を表示することができます。 動的耐震診断を付加することで、より確度の高い耐震性能調査が可能となります。お客様へこれまで以上のデータが提供できます。

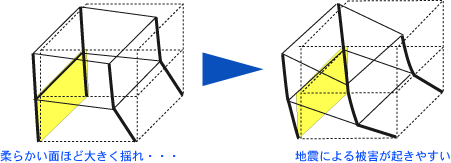

建物の東西南北に地震計を設置し計測するので、揺れに対する各壁面の強度が分かります。建物の全体のバランスを把握することが重要です。

改修後の再診断で、ピンポイントで補修した部分がどの程度耐震性がアップしたのかが、具体的な数値グラフで確認できます。

地面と建物が共振することで、地震性能が十分にあると診断された建物でも倒壊することがあります。よって、共振のしやすさも把握しておく必要があります。

機器が人工的に作り出すのは、震度1程度の揺れですが、それは揺れというよりは、「共振」というニュアンスに近い非常になめらかなもで、建物が壊れたり、物が落ちたりといった心配はありません。調査中も普通に生活していただけます。 地盤と建物を調査しますが、調査時間は約3時間程度と短時間で行います。

今後、予想される大地震(東南海地震、東海地震、南海地震等)の脅威がマスコミでも報じられています。被災による損失は最大600兆円ともいわれています。 被災後の膨大な処理費用よりも、事前対策費用の方がはるかに少額ですむことから、国や地方公共団体が耐震改修のための補助金を予算化しています。しかしながら、戸建住宅の耐震改修工事は遅々として進んでいません。 動的耐震診断システムは、「建物の安全性がもっと具体的に表示され、なおかつ耐震改修工事の効果が目に見えるようになれば、もっと耐震改修が促進されるのでは」との声に応えるべく、開発されたシステムです。

どの部分が弱いのかが数値によって分かることから、ピンポイントでの補強を施すことができます。家全体を耐震改修するのではなく、弱い部分だけの改修費用で済むので、コスト面でも効率的です。

盤と建物の相性が重要です。(共振可能性)既存住宅の測定だけでなく、地盤を事前に調査することにより、その地盤に合った施工や耐震対策ができ、過分な費用を抑えられます。

建物が震度いくつまで耐えられるかの調査と補修がきちんとされている物件は、購入希望者も現れやすく、安心・納得して売買されます。また、仲介などの場合にも耐震性能の確認として有効です。

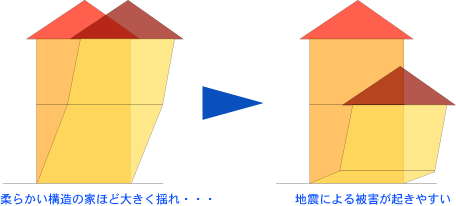

小さな地震で建物を揺らして計測する動的耐震診断でわかることは、木造住宅の耐農性を判断する上で、もっとも大切な、「建物物全体の硬さ(揺れやすい建物かどうか)」と、「建物各部の硬さのバランス(揺れ方のパランス)」です。これらは、小さな地震にも大地震にも共通に現れる建物の特性です。このデータをもとに、「震度いくつの地震まで安全性が高いか」を解析して数値で表しています。

建物の耐震性は、

1.壁や筋かいがどれだけたくさん入っているか(建物全体の垣さ)

2.壁や筋かいがパランスよく入っているか(建物の揺れのバランス)

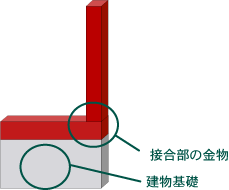

3.柱や梁、壁などの構造部分が丈夫に緊結されているか(接合部の耐力)

4.基礎や土台は大丈夫か、などがポイントとなります。

動的耐震診断で分かるのは、そのうちもっとも大切な、「1」と「2」の部分です。

「3」、「4」につきましては、より多角的な検討を行うためにも、動的耐震診断で耐震補強が必要と判断されたときに利用されることをお奨めしています。

小さな地震から推測することが難しい、基礎や接合金物が大地震でも耐えられるかどうか等については、専門家が目で見て判断する必要があります。

木造住宅は、建物の老朽度や使用している材料の質、建築時の施工精度などが個々に異なっていて、年数を経た建物の耐震性について、建築時の図面だけから導き出すのは並しい一面があります。したがって、建物を実際に揺らして建物の現在の状態を実測することに大きな意義があります。また、小さな地震の揺れから大地震時の披害を推測するこの手法には、限界もあります。この点を克服するため、実際の建物に地震に相当する力を加える試験を行いました。これによリ、動的耐震診断の精度を確認し、さらに、地震により建物に加わる力と建物の被害の関係を詳しく調べることで、小さな地震の揺れから大地震時の被害を推測するこの手法の精度向上を図っています。